小児尿路感染症とは

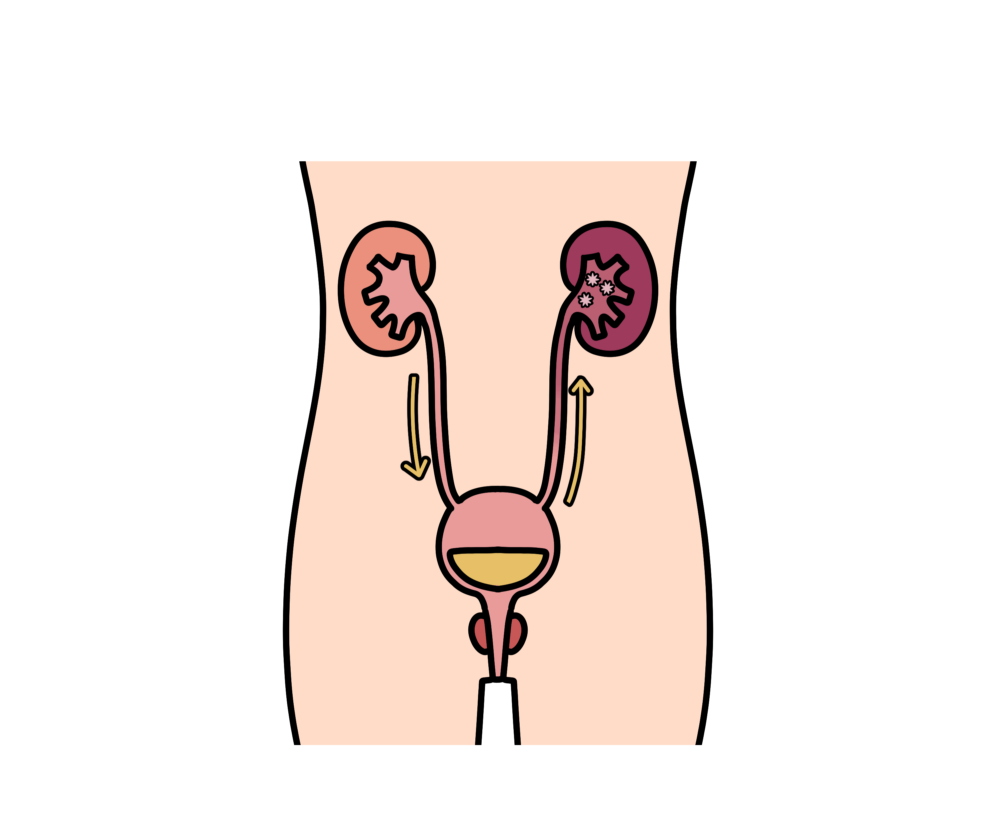

尿路感染症とは、尿の通り道である尿路(腎臓、尿管、膀胱、尿道)に細菌が感染することで発症する病気です。

小児の尿路感染症は珍しくなく、特に乳幼児では発熱の原因となることが多いため、注意が必要です。

性別による発症頻度の違いは年齢によって異なります。乳児期(1歳未満)は、男の子の方が発症しやすいとされており、これは包皮の影響などでより細菌感染のリスクが高いためと考えられています。

一方で、女の子は尿道が短く、細菌が侵入しやすいため、幼児期以降(1歳以上)では、女の子の方が

尿路感染症を発症しやすい傾向にあります。

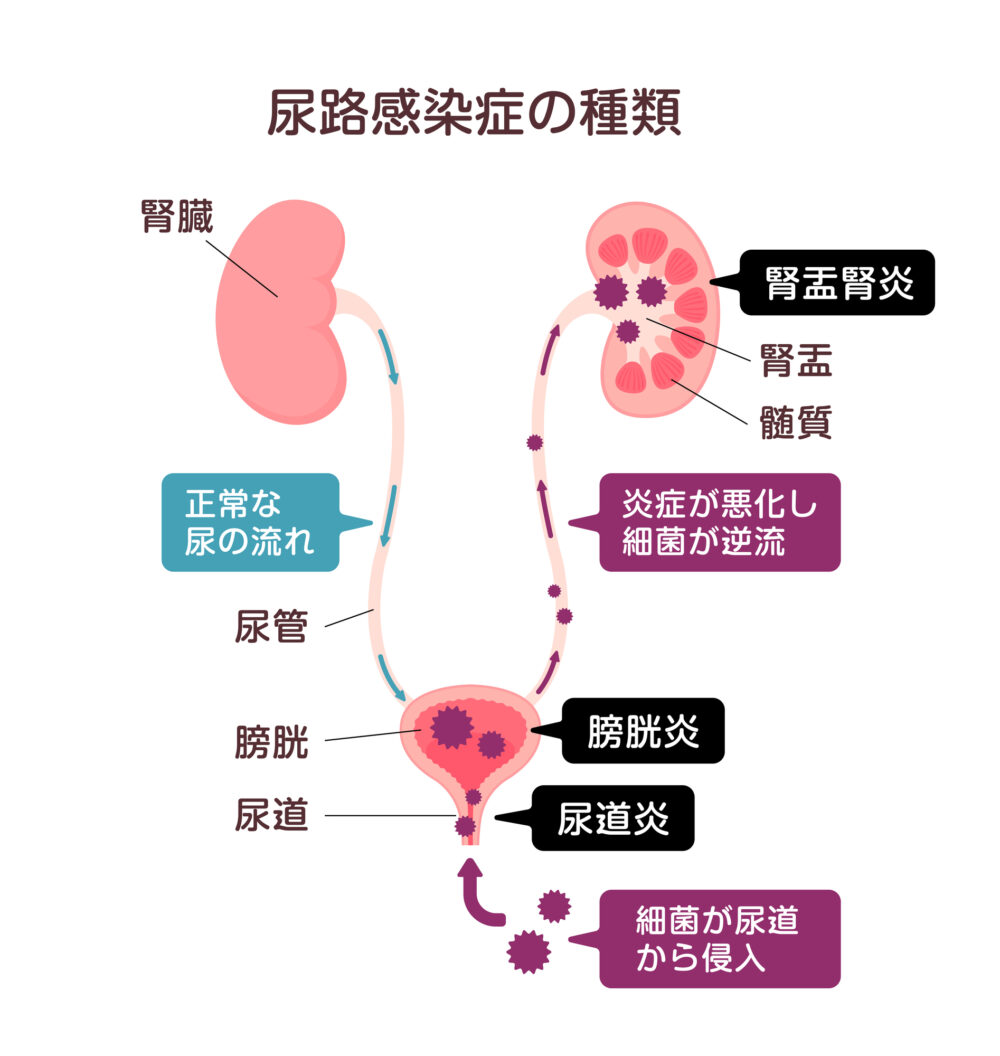

尿路感染症の種類

尿路とは、腎臓から外尿道口(尿の出口)までの尿の通り道を指します。

尿路とは、腎臓から外尿道口(尿の出口)までの尿の通り道を指します。

感染は通常、外尿道口から細菌(多くは大腸菌)が侵入し、腎臓へと上行性に広がります。

まれに、血流を介して細菌が尿路に侵入し、感染を引き起こすこともあります(血行性感染)。

尿路は大きく上部尿路(腎臓、尿管)と下部尿路(膀胱、尿道)に分けられ、感染部位によって以下のように分類されます。

| 感染部位 | 診断名 |

| 腎臓 (尿を作る臓器) |

腎盂腎炎 |

|---|---|

| 尿管(腎臓と膀胱をつなぐ細い管) | 尿管炎 |

| 膀胱 (尿を貯める臓器) |

膀胱炎 |

| 尿道(膀胱から外尿道口までの通路) | 尿道炎 |

子どもの尿路感染症の症状

尿路感染症は感染部位によって上部尿路感染症と下部尿路感染症に分類され、主には腎盂腎炎、膀胱炎が該当します。

それぞれの症状は以下の通りです。

腎盂腎炎

腎臓に感染が及んだ状態で、その症状は高熱を中心に、お腹や背中の痛み、倦怠感などを伴います。

新生児や乳児では、原因不明の高熱として発見されることが多く、嘔吐・下痢、哺乳不良などを伴うこともあります。そのため、胃腸炎と間違えられることがあります。

放置すると細菌が腎臓から血管内に侵入し、全身性の感染症に進展して重症化する恐れがありますので、早期診断・早期治療が重要です。

また、腎盂腎炎を繰り返すと、腎瘢痕(腎臓組織にできる傷跡)が形成され、不可逆的な(元に戻らない)障害をもたらすことがあります。

膀胱炎

膀胱炎の主な症状は、頻尿、排尿時痛、残尿感、下腹部の不快感、肉眼的血尿(目で見てわかる血尿)などです。

一般的に発熱は伴いません。

小児尿路感染症の原因

尿路感染症は腎臓から尿道までの尿路に細菌やウイルスが侵入し、炎症を引き起こすことで発症します。

尿路感染症は腎臓から尿道までの尿路に細菌やウイルスが侵入し、炎症を引き起こすことで発症します。

原因微生物として代表的なのは、大腸菌です。

特に乳幼児は、おむつを着用しているため、便に含まれる細菌が尿道口に付着しやすく、感染を引き起こしやすくなります。

また、尿の停滞があると細菌が繁殖しやすくなるため、水分不足や排尿を我慢する習慣があると感染リスクが上がります。

尿路感染症を繰り返す場合は、基礎疾患として膀胱尿管逆流(尿が膀胱から腎臓に逆流する病気)などの先天的な(生まれつきの)尿路の異常が存在することもあるため、必要に応じて専門の医療機関へご紹介します。

尿路感染症はうつるの?

尿路感染症は、通常、他の人に直接感染することはほとんどありません。

しかし、感染者の体液や尿に含まれる細菌が尿道口から侵入し、膀胱や腎臓に感染症を引き起こす可能性があります。そのため、特定の状況では感染が広がるリスクがあります。

特に、お子様の尿路感染症の場合は、体液や尿への接触を介して感染が広がる可能性があるため、衛生管理を徹底することが重要です。

小児尿路感染症の

検査・診断方法

尿路感染症の診断には、臨床症状の確認と尿検査(白血球、赤血球、細菌の有無)が必要です。

適切な抗菌薬を選択するためには、尿培養検査も重要です。

トイレで排尿ができる場合は中間尿(排尿の途中で採取する尿)を用いますが、ビニールバッグを用いて採尿した場合、陰部周囲の常在菌が混入し、検査の精度が下がります。

そのため、カテーテルを用いた採尿が必要となることもあります。

腎盂腎炎が疑われる場合には、血液検査(白血球数、CRP)も診断の参考になります。

当院では、基礎疾患の有無を調べるため超音波検査を用いて腎尿路の形態評価を行うことがあります。

小児尿路感染症の治療

尿路感染症は抗菌薬で治療します。

部位によって抗菌薬の治療期間が異なります。

膀胱炎は抗菌薬の内服で治療可能ですが、腎盂腎炎の場合は、初期治療として入院の上で抗菌薬の点滴治療が必要となることがあります。その場合は、入院管理が可能な医療機関へご紹介いたします。

子どもの尿路感染症を

予防するために

水分補給をしっかりとする

尿の流れが滞ると、細菌が繁殖しやすくなります。

膀胱炎や腎盂腎炎の予防には、十分な水分補給が重要です。

尿量が増えることで、細菌が尿とともに排出されます。

うんちをした後は衛生的に

乳児の尿路感染症は、主に便に含まれる大腸菌が原因となります。

そのため、排便はできるだけ速やかにオムツを交換しましょう。

女の子の場合は、おしりを前から後ろへ拭くようにしましょう。

また、下痢の際にはシャワーで洗い流すのが効果的です。

おしっこを我慢させない

幼児期におしっこを我慢する習慣がつくと、尿路感染症のリスクが高まります。

お子様には、尿意を感じたら速やかにおしっこをするように伝えましょう。